Ces travaux de préparation comprendront l’installation de clôtures et de routes d’accès, la construction de plateformes de travail, une coupe sélective d’arbres ainsi que l’aménagement des bureaux. À l’exception de l’installation d’une clôture de déviation qui requiert une autorisation en vertu de la Loi sur les espèces en péril, l’APM dispose des autorisations requises pour ces travaux depuis mars 2021.

« Ce délai n’affecte pas la date de livraison du projet et nous permettra de commencer de façon graduelle la préparation du site cet automne », souligne par communiqué Paul Bird, vice-président exécutif au développement commercial et l’exploitation à l’APM.

En entrevue, le chef de cabinet et vice-président aux communications et relations externes, Julien Baudry, confirme que les travaux préliminaires devraient s’étirer jusqu’en juillet 2026. À ce moment, on espère que les permis restants seront obtenus afin de pouvoir effectuer les travaux en eau.

Or, les travaux en eau pourraient tout de même commencer sans même obtenir les permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril, puisque le projet d’expansion du Port de Montréal a été retenu parmi les projets pouvant être accélérés en vertu de la Loi C-5. Pêches et Océans Canada a jusqu’au 28 novembre prochain pour se prononcer sur l’obtention ou non du permis par l’APM.

« Notre scénario numéro un est de respecter toutes les réglementations et d’obtenir tous les permis en bonne et due forme. Si on doit retourner à la table à dessin pour corriger des mesures, on va le faire », assure Julien Baudry.

Mesures de compensation

M. Baudry rappelle que l’APM a initié plusieurs mesures de compensation depuis 2008. D’ailleurs, quatre des sept plans de compensation sont déjà mis en œuvre, tandis que les autres seront complétés ou réalisés cet automne. On parle notamment de plantation d’herbiers pour l’alimentation du chevalier cuivré, mais aussi des mesures pour favoriser les habitats du poisson, de l’hirondelle de rivage, des oiseaux aquatiques, de l’habitat forestier, des milieux humides et des chauve-souris.

Par exemple, l’APM compensera la perte de 18,5 hectares de milieux humides en en créant 24,7 hectares. Il coupera 13 000 arbres (au lieu des 20 000 prévus au départ), mais replantera 40 000 végétaux, dont 17 500 cet automne (les 22 500 autres végétaux ont été plantés en 2024).

« Le cadre rigoureux qui entoure ce projet nous assure qu’il sera réalisé de manière responsable et en dialogue constant avec la communauté. Notre objectif est de prouver qu’un développement économique majeur peut aller de pair avec la protection de l’environnement », indique Paul Bird.

Des retombées économiques

L’APM a profité du point de presse pour mettre à jour certaines données du projet. Par exemple, on a confirmé que 3770 emplois directs et indirects annuels sont prévus durant la construction, alors que 10 330 emplois à long terme sont prévus à pleine capacité lorsque le port sera en fonction en 2030.

L’APM estime à 49 milliards $ l’impact économique annuel pour l’activité économique et à 9 milliards $ les recettes fiscales pour les gouvernements. On ne confirme toutefois pas le coût du projet, qui est toujours évalué à 1,6 milliard $, même si le ministre fédéral Dominic LeBlanc a laissé tomber le montant de 2,3 milliards $, il y a quelques semaines, en point de presse.

« Plusieurs scénarios sont sur la table. Ce n’est pas un secret, 2,3 milliards $, c’est un de ces scénarios. Ça dépend des décisions qui seront prises en fonction des équipements, par exemple. Il y aura des appels d’offres et des discussions. On va être transparent tout au long du processus », explique Julien Baudry.

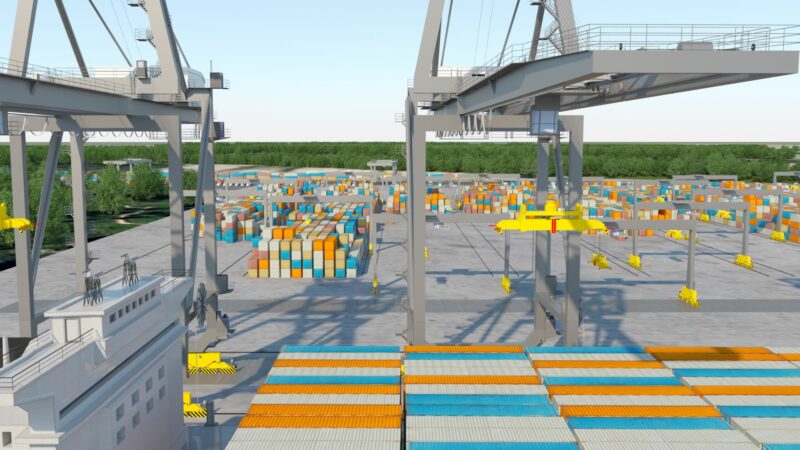

De ce montant, les gouvernements d’Ottawa et de Québec fournissent 150 M$ chacun, en plus de 300 M$ en prêts de la Banque de l’infrastructure du Canada. Le nouveau terminal à conteneurs permettra la manutention, à terme, de 1,15 million de conteneurs (EVP) par année, alors que de 1 à 3 navires par semaine et de 1 à 3 trains par jour y transiteront. Le projet inclura, notamment, deux postes à quai, une vaste aire de manutention de conteneurs, une cour ferroviaire intermodale raccordée au réseau principal, un portail d’accueil pour les camions connecté au réseau routier, ainsi que des installations de soutien.